研究紹介

| 全く新しいoff/on型蛍光プローブの開発 |

| プテリンは生体内にある蛍光分子です。河合研究室ではこの生体蛍光分子を利用した様々な蛍光プローブを開発しています。最近は、全く新しいメカニズムで蛍光がoffからonになったり、蛍光色が変わったりするプローブを数々開発しています。 |

|

| 接近/乖離型蛍光プローブ | |

| 蛍光基と消光基をリンカーでつなぐと、その蛍光プローブが置かれた周りの環境の違いによりこれらの置換基が離れたり(乖離)くっ付いたり(接近)する事で蛍光のoff/onが制御できる事を見出しました。これによってプテリンや葉酸と特異的に結合するタンパク質や酵素に結合すると蛍光を発するプローブが開発できます。 | |

| |

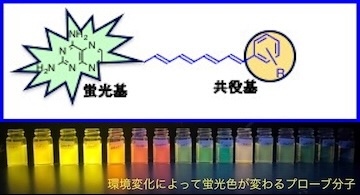

| 凝集/解離型蛍光プローブ | |

| 蛍光基に共役フェニル基をつなぐと、その蛍光プローブが置かれた周りの環境の違いにより凝集したり解離したりする事を見出しました。これらの蛍光分子は水中では凝集し消光していて、何か結合しやすい(疏水的な)環境を見つけると結合して蛍光を発します。これにより、タンパク質や遺伝子の構造変化により生まれた疏水的な微小環境を見つけて光らせることが可能になります。 | |

|

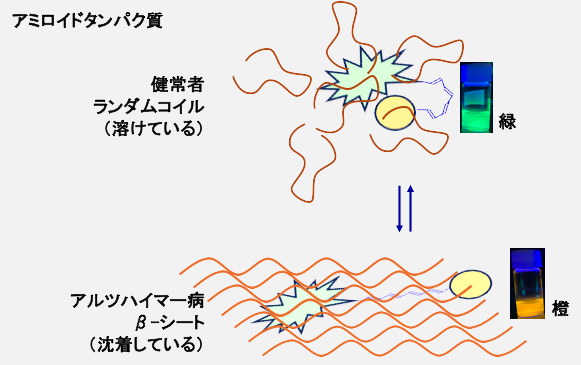

| 形が変わると蛍光特性が変わる蛍光プローブの応用 |

| アルツハイマー病などの神経変性疾患では、タンパク質の構造変化が発病と関連しているとされている。例えば、アミロイドタンパク質が可溶化している状態とβシート構造をとっている状態が蛍光の色の変化で検出できるプローブが開発できる。 |

|