最近の研究

|

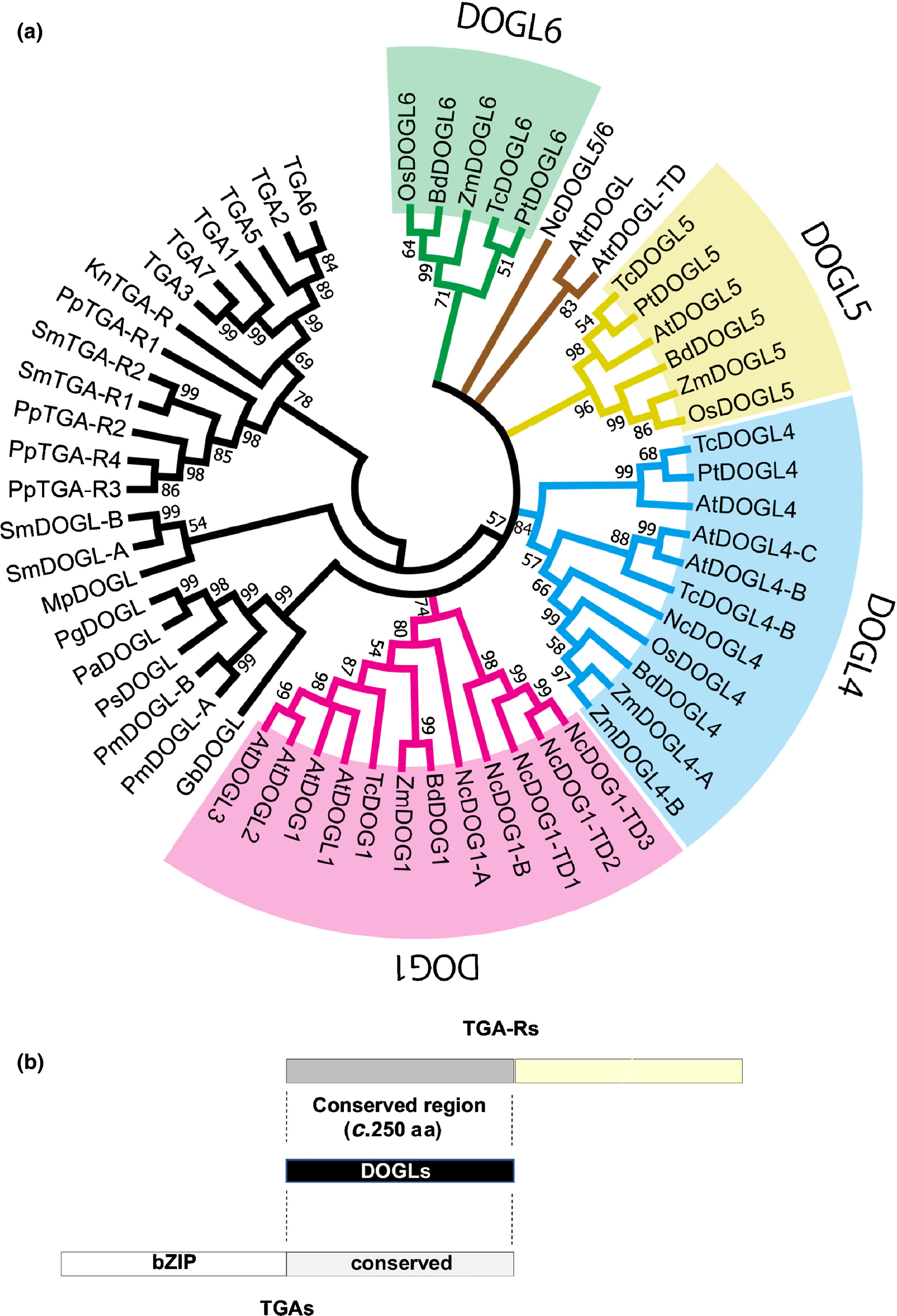

低温・乾燥などの厳しい環境下で発芽しない種子の休眠を誘導する分子機構はこれまで大きな謎でした。しかし近年、種子の休眠を制御する重要な遺伝子としてDOG1が発見され、DOG1がタンパク質脱リン酸化酵素のPP2Cの働きを抑制し、種子の発芽を抑制するリン酸化酵素SnRK2の活性が保護され、種子の休眠を誘導することが明らかになりました。また、植物ホルモンの一種であるアブシシン酸(ABA)も、受容体と結合しPP2Cの働きを抑制することから、種子の休眠にはDOG1の経路とアブシジン酸の経路の2つがあることになります。 我々は、DOG1ファミリーのDOGL4遺伝子を研究するオレゴン州立大学のNonogaki教授のグループと共同研究を行い、種子の休眠だけでなく、成熟や乾燥耐性にも関わるDOG1ファミリー遺伝子には、DOGL5と新規のDOGL6を加えた合計4つの遺伝子系統が存在することを明らかにしました。30種以上の植物のゲノムを解析したところ、被子植物の共通祖先にはDOG1ファミリー遺伝子が既に存在していたことが明らかになり、多様化した現代の種子植物の進化に迫る手がかりになると考えられます。 この研究成果は『New Phytologist (2021年5月号)』に掲載され、被子植物の最初期に分岐したスイレンが本誌の表紙を飾りました (研究成果:論文4)。 |

|---|

|

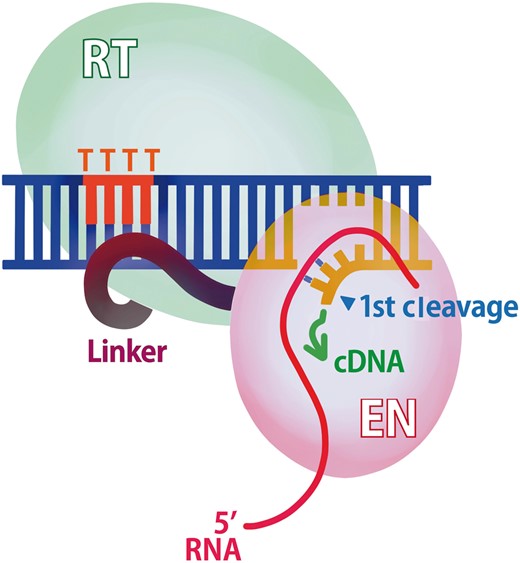

21世紀初頭にヒトゲノムの全塩基配列が解読され、生物にとって最も重要とされる遺伝子の割合は、全体のわずか1.5%にすぎないことが判明しました。明確な機能をもたない大部分の領域はガラクタを意味するジャンクDNAなどと呼ばれ、ゲノム上を移動する転移因子のレトロトランスポゾンもその一つとされてきました。 しかし、ヒトゲノム全体の3割以上を独占し、遺伝子をはるかに凌ぐ領域をもつレトロトランスポゾンは、ゲノム上を移動する際に塩基の並び順に変異をもたらし、新しい遺伝子を生み出すこともあることから、レトロトランスポゾンの活動が生物進化の起爆剤になったのではないかと我々は考えています。今回の研究はその一端を明らかにするもので、大学院生の西山えりさんと共に、レトロトランスポゾンがどのような塩基配列を好んで入り込んでいるのか、動植物18種の全ゲノム配列をバイオインフォマティクスの手法を駆使して解析しました。その結果、被子植物ゲノムのレトロトランスポゾン(LINEとSINE)の挿入座位に、これまでに知られていなかった配列傾向があることを発見しました。 更にこの特徴的な傾向が、爬虫類や哺乳類のSINEにも共通に見られることを明らかにし、このタイプのLINEやSINEがゲノムに入り込む分子メカニズムを説明するモデルを提唱しています。この動植物を超えた共通性の背後には、動植物間の垣根を越えたレトロトランスポゾンの水平伝播がありそうで、今回の成果はその謎を解く鍵となるかもしれません。この研究論文は、『Genome Biology and Evolution』(2018年6月号)に掲載されました (研究成果:論文8)。 |

|---|